清代方志文廟舞佾圖考論

作者:彭志(浙江年夜學人文學院博士研討生)

來源:《北京跳舞學院學報》

時間:孔子二五七零年歲次己亥十一月初旬日丙子

耶穌2019年12月5日

內容撮要:明清兩朝修志風潮熾盛,志書中往往有對丁祭奠孔儀式跳舞過程的記載,但多用字譜,存世圖譜較少。清代方志中著錄的文廟舞佾圖基礎形制由三十六舞生,冠、帶、袍、靴四舞衣,旌、翟、籥三舞器,八年夜舞容,十一動勢,九十六字舞式構成。在源流上,方志文廟舞佾圖和禮制樂舞型書關系親密,晚期時,多是對其進行簡化、重組或改寫;而待方志構成層累系統后,晚出方志舞佾圖更多借鑒自晚期方志。在清代祭孔儀式中,用樂多是中和韶樂,用歌多是首句為“予懷明德”的四言詩,用舞多是六佾文德之舞,而樂、歌、舞三者則表現為親密無間的一體關系。從祭奠對象、表意方法、存放文獻三個層面切進,可發現方志文廟舞佾圖是推揚處所禮樂文明發展的主要關節。

關鍵詞:方志/文廟舞佾圖包養犯法嗎/形制/源流/樂歌舞/禮樂文明

標題注釋:本文為浙江年夜學爭創優秀博士學位論文資助(項目編號:201702B)階段性結果。

清順治二年(1645)始,每年春、秋二季仲月上丁日,從朝廷到處所,均會在文廟舉行盛大的祀孔活動。剛進關打敗明朝的滿族政權,急切需求在國家禮儀活動中確立定制,以重建經改朝換代綿延戰火摧殘而日漸消失的禮法次序。禮制的氣力不容忽視,特別是在漢人士年夜夫所形塑的儒家傳統中占有主要地位,而聚焦禮制構成,祭孔儀式更是將禮樂文明推向了崇奉表達的飛騰。歷來文獻對祭孔流程有著或詳或略的記載,尤需關注的是采用圖像方法對祭孔樂舞進行紙上還原,將流動跳躍且稍縱即逝的舞姿,以細致動作分化及文字注釋永遠地保留下來,為樂舞生包養心得演練供給了門徑。在版畫成熟之前,圖像印刷難度年夜于文字,這是在文獻中很難看到圖譜的緣由之一,被公認的僅德壽宮舞譜、六代小舞譜等數種[1],是以,文廟舞佾圖作為傳世未幾的跳舞圖譜之一,其位置舉足輕重。這種定位不僅是指現代跳舞的歷時追溯,更可拓展到諸如底層士年夜夫的思惟形態及生涯樣貌等被疏忽的風趣話題。從文廟舞佾圖的存放文獻類別來看,重要有禮制樂舞型書和方志兩類,前者如《圣門禮樂統》卷二十三[2]290-296所載,后者如《(同治)平江縣志》卷二十四[3]所載。爬梳學界關涉此對象的研討結果,對禮制樂舞型書中的文廟舞佾圖業已有較為充足翔實的討論,但較少有眼光關注到方志中的文廟舞佾圖。對清代方志文廟舞佾圖存世情況進行周全文獻調查,在此基礎之上展開跳舞、音樂、禮制等理論層面的多維思慮,探討其生發的多層意義,可洞見處所社會在丁祭奠孔這項主要禮儀活動中的分歧面相。

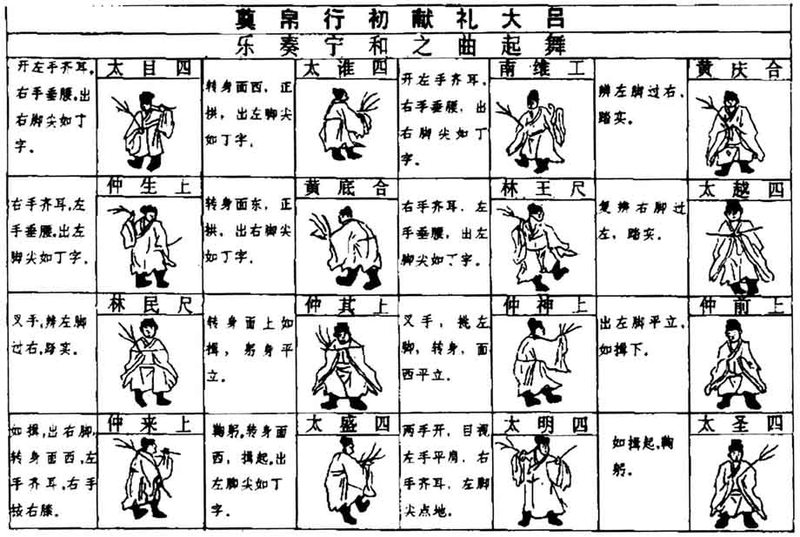

圖1《(乾隆)湘潭縣志》卷八舞衣

一、形制考:方志中舞佾圖的構成要件

討論方志文廟舞佾圖,起首面臨兩個基礎問題,其一是對舞佾圖的界定,其二是調查方志舞佾圖著錄情況。對第一個問題應從嚴限制,只要以圖像方法完全記錄了丁祭奠孔整套跳舞動作的才算是嚴格意義上的文廟舞佾圖,而應將字譜消除,如《(光緒)吳橋縣志》卷二[4]中的闕里新譜僅是字譜。而第二個問題的解決則是在系統翻查了《中國方志叢書》《中國處所志集成》兩套年夜型叢書以及檢索中國數字方志庫、中國方志庫兩個年夜型數據庫后,共在數千種明清方志中找到16套文廟舞佾圖,具體為:《(天啟)滇志》卷八、《(康熙)山東通志》卷三十、《(乾隆)湘潭縣志》卷八、《(乾隆)嘉禾縣志》卷十、《(嘉慶)長沙縣志》卷十二、《(道光)直隸南雄州志》卷十三、《(咸豐)平山縣志》卷四、《(同治)安化縣志》卷首、《(同治)德陽縣志》卷十六、《(同治)嘉禾縣志》卷十、《(同治)六安州志》卷十四、《(同治)平江縣志》卷二十四、《(同治)上饒縣志》卷七、《(同治)益陽縣志》卷九、《(光緒)平定州志》卷四、《(光緒)善化縣志》卷十三,此中除《(天啟)滇志》卷八為明代舞佾圖,其余都在清代。當然,方志中保存的舞佾圖遠不止這16套,此調查結果只是基于無限文獻梳理的約數,但部門樣本已可透視全局特征。解決了方志文廟舞佾圖的內涵內涵及資料范圍后,起首嘗試尋找這些存世舞佾圖的共通之處,即探討構成舞佾圖形制的基礎要件。明代有名樂律學專家朱載堉在《律呂精義》中將跳舞上升為一門專業學問,撰有“舞學十議”,具體包含舞學、舞人、舞名、舞器、舞佾、舞表、舞聲、舞容、舞衣、舞譜十個部門[5]。本文刪繁就簡,將討論重點集中到舞佾圖。一套完全的文廟舞佾圖應包含舞生、舞衣、舞器、舞容、動勢、舞式六個部門,只要各要件的妥包養軟體當搭配,才幹夠呈現出流暢壯美且富有神圣感的丁祭奠孔儀式。

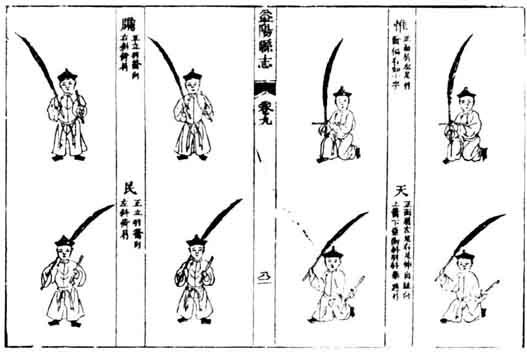

若以部分、整體來論,則文廟舞佾圖構成要件可分紅由舞生、舞衣、舞器組成的部分單位,以及由這些部分連接而成的舞容、動勢、舞式。先看前者,舞生是扮演祭孔儀式的人,雍正五年(1727),府州縣學額設文舞生三十六人,來源自“各省府州縣學選當地英俊後輩充之”[6],官府對舞生有優免獎勵。在舞衣方面,清代文廟丁祭奠孔舞生服飾由冠、帶、袍、靴組成,《(乾隆)湘潭縣志》卷八[7](見圖1)中繪制有服裝圖樣,比擬于明代有較年夜變化。“舞器”一詞較早見載于《周禮·春官·宗伯》“祭奠,舞者既陳,則授舞器,既舞則受之”[8],可見舞器便是舞生所持祭奠道具。清代丁祭奠孔多采用文舞,所用舞器重要有翟、籥、旌三種,在分歧方志記載中名稱略有差異。先看《說文解字》對三者本意的訓詁,“翟,山雉尾長者,從羽從隹”包養金額[9]75,“籥,書僮竹笘也,從竹龠聲”[9]95,“旌,游車載旌,析羽注旄首,所以精進士卒,從

圖2《(咸豐)平山縣志》卷四節、羽、籥

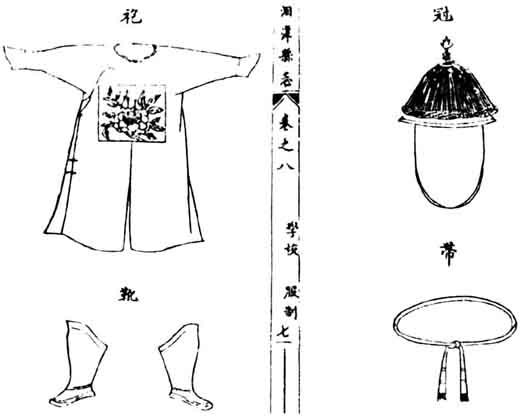

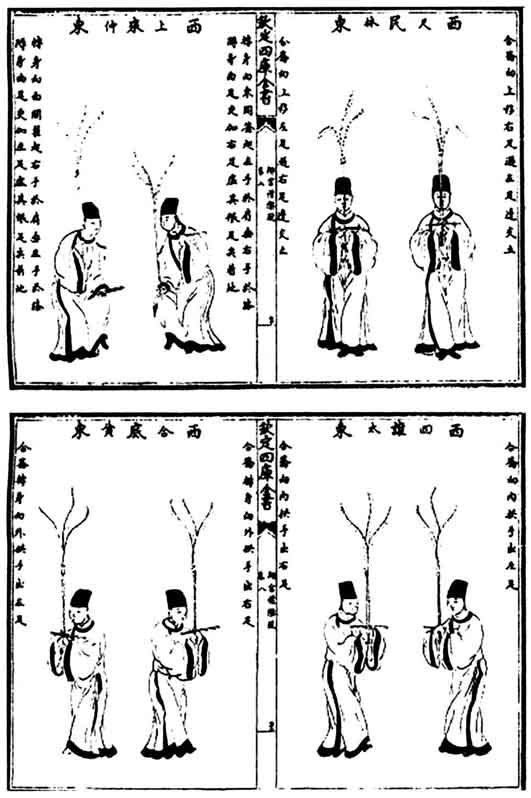

所謂舞容,即舞生在扮演祭孔儀式時展現的舞姿或擺出的跳舞外型。在文廟舞佾圖里有八年夜舞容,即立之容、舞之容、首之容、身之容、手之容、步之容、足之容、禮之容。每個舞容又可細分紅數目不等的節,如首之容分三包養行情節:舉面朝上為“仰首”,俯面向下為“低首”,擺佈顧為“側首”,首容的三節分類,基礎上涵蓋了跳舞過程中頭部的各種動作,其它舞容的分節,也年夜致合適身體各部位在演繹舞姿時所能夠呈現出的各種能夠性。八年夜舞容共由三十九節構成,在《(光緒)平定州志》卷四[11]中有詳細記載。舞外行持翟、籥兩件舞器,輔以面部細微臉色、身體動應節奏,站立之姿整齊嚴肅,身材之姿折旋中矩,雙手之姿變換離合,程序之姿進退疾徐,雙足之姿周旋中規,每一舞容在舞生傳神臉色、靈活動作及道具輔助綜一起配合用下,無不傳達出文質彬彬的文德舞容寄意。單單細致觀察首之容中“仰首”一節,舞生雙目炯炯有神,面色雍容溫和,緩緩揮動手中翟、籥,整體氛圍肅穆神圣,扮相、舞容皆繪聲繪色,表現出了較高的跳舞水準。動勢是指翟、籥兩件舞器的運用姿勢,基礎規則是左手執籥、右手秉翟,肇端動作是翟縱籥橫,舞生皆右手在外、左手在內,年夜指在外、四指在內。共有十一種動勢:齊肩執之為“執”,起之齊目為“舉”,平心執之為“衡”,垂手執之為“落”,向前正舉為“拱”,向耳偏舉為“呈”,翟籥縱橫兩分為“開”,縱橫相加為“合”,縱合如一為“相”,各分順手向下為“垂”,兩手相接為“交”,《(乾隆)包養價格永定縣志》卷四[12]有載。翟、籥在十一種動勢中飾演了主要腳色,這與兩包養違法件舞器的定位有關,即它們是溝通通俗年夜眾與祭奠對象孔子間的具有神性的東西,每一動勢通過模擬、再現各式動作,傳達出分歧寄意,如“拱”向前正舉的姿勢便和儒家禮儀中強調謙讓感恩的拱手禮有關。動勢不僅觸及翟、籥兩件舞器的穿插組合,還需合適舞生站姿時的肢體重心均衡,如在扮演“執”、“落”這兩個動作時,就必須綜合考量兩件舞器和人體肩線、臀線的相對地位,只要這樣,舞生呈現出的動勢才可自若游走于穩如磐石與靈活躍動之間,跳舞動作才幹流暢而不板滯,優雅而不媚俗,呈現出充滿美感且神圣莊嚴的文廟祭孔舞姿。一幅完全的文廟舞佾圖由初獻、亞獻、終獻三樂章組成,每個樂章各有三十二個字的歌辭,每個字對應著舞生的一套動作,這就是舞式,既有歌辭,又有舞生動作及文字注釋,體現著樂、歌、舞三者的親密聯系。《(道光)直隸南雄州志》卷十三[13](見圖3)中的舞佾圖,其基礎布局為右上角以方框標注歌辭,左、右兩邊為舞式的文字注釋,居中則為舞生應用籥、翟及本身部位演示出的各種跳舞動作。如初獻第四字“德”的舞式字譜為:轉身向東,開籥;起左手于肩,垂右手于膝,蹲身,上曲足,加倍右足,虛其跟,足尖著地;起,辭身向外,高舉籥而朝。經過對方志中著錄的文廟舞佾圖展開縱橫比較,從差異中找尋配合點,可進而歸納綜合出清代文廟舞佾圖基礎形制含有六部門:三十六舞生,冠、帶、袍、靴四舞衣,旌、翟、籥三舞器,儀式展演中則呈現出八年夜舞容,十一動勢,九十六字舞式。

圖3《(道光)直隸南雄州志》卷十三舞譜前四式

二、源流考:基于禮制樂舞型書的比較

這里的源流考包養網心得非謂歷時追溯,而是先以禮制樂舞型書中的文廟舞佾圖為觀察樣本,并與方志文廟舞佾圖展開共時比較。厘定此角度的緣由有二:其一,考核舞佾圖的歷時遞嬗,漸已成同類問題研討的思維定式,繼續蹈襲,便很難再掘發出閃光點;其二,從方志成書考量,其多由處所官組織讀書人集體編纂而成,史料來源多抄撮野史、筆記、文集等各種書籍而成,且新志往往照搬承襲舊志,原創成分較少,具有明顯的層累性特征。從這兩方面考慮,便將關注點集中到方志文廟舞佾圖的史料來源,換言之,便是探討其與禮制樂舞型書的復雜關系。前文提到的16套文廟舞佾圖只要《(天啟)滇志》一種著錄了明代舞佾圖,其余皆為清代。是以,分兩層比較,明代擇選《(天啟)滇志》與《泮宮禮樂疏》;清代分別擇選《(康熙)山東通志》與《圣門禮樂統》、《(嘉慶)長沙縣志》與《文廟樂舞全譜》。經此三重比較,可以看出清代方志文廟舞佾圖與明代的歷時聯系,可以看出有清一代近兩百七十年間分歧時段方志文廟舞佾圖的變與不變,可以看出方志文廟舞佾圖與禮制樂舞型書的錯綜關系,當然,這里討論的重點是在比較中探賾其間共時層面的源流關系。

《(天啟)滇志》三十三卷,明人劉文征撰,約成書于天啟五年至六年間(1625-1626),是一部修纂時間較早、保留珍貴史料尤多的云南邊志,文廟舞佾圖在是書學敩志,分初獻、亞獻、終獻三部門,除初獻連奏外,共九十六字舞式。《泮宮禮樂疏》十卷,明人李之藻撰,約成書于萬歷三十六年至三十七年間(1608-1609),內容重要關于明代鄉校祀典儀注、名物器數等禮制,文廟舞佾圖在是書卷八,亦有九十六字舞式。那么兩書平分別著錄的文廟舞佾圖有什么關系呢?上面結合其基礎形制,分從舞生、舞衣、舞器、舞容、動勢、舞式六方面具體闡述。《(天啟)滇志》卷八(見圖4)文廟舞佾圖中手執籥羽的舞生為三十六人,舞衣有蟬冠、舞袍、束帶、履鞋,舞器有旌節、翟、木龍、雉尾、籥包養妹,在整個樂舞儀式里呈現出八年夜舞容,十一動勢,九十六字舞式。需留意的是,舞器中的木龍為翟之柄端,而雉尾又插于木龍口中,可見木龍、雉尾是翟的組成部門,實質上重要舞器是旌、翟、籥。《包養條件泮宮禮樂疏》卷八(見包養心得圖5)文廟舞佾圖中對相應部門的敘述則更為詳細,有樂舞疏、舞器詁、舞人章服詁、舞佾、舞圖。兩者存在親密的詳略關系,舉舞衣證之,《(天啟)滇志》在介紹蟬冠時:“蟬冠,以麻布為之,用黑漆,前繪以金蟬,邊俱金飾,冠纓以青絨絳二結垂于下”[14]278;《泮宮禮樂疏》則言:“麻布為之,黑漆如梁冠樣,梁上不設金線,惟前抹額高低涂金飾,邊中繪金蟬,取義高潔,可以交于神明也,冠纓用青絲為之”[15]271。《(天啟)滇志》成書晚于《泮宮禮樂疏》約十七年,在文廟舞佾圖上高度分歧,稍有分歧的只是在于文字的簡化、重組及改寫上,所以就不會希奇上文所舉舞衣一例中,兩書在語言表述上的較年夜類似性。除此之外,《(天啟)滇志》中文廟舞佾圖對《泮宮禮樂疏》的接收在在皆是。

圖4《(天啟)滇志》卷八舞佾圖部分

到清代時,禮制樂舞型書和方志平分別著錄的文廟舞佾圖的關系,則變得愈發緊密復雜。《(康熙)包養平台山東sd包養通志》六十四卷,清康熙十七年(1678)刻本,文廟舞佾圖在是書雅樂志(見圖6)中[16]。《圣門禮樂統》二十四卷,張行言撰,清康熙四十一年(1702)萬松書院刻本,文廟舞佾圖在是書卷二十三(見圖7)中[2]290-296。前者在旌、翟、籥三件舞器圖像后,都配有文字詳細介紹基礎構造;而后者僅繪制舞器圖像,未標示文字注釋。在舞佾圖里,則又呈現出另一番狀貌,前者九十六字舞式具體到每一部門后,僅有舞姿圖像,未有文字描寫跳舞動作;而后者則在每一幅舞式圖旁都以文字詳細解釋此跳舞動作。《(嘉慶)長沙縣志》二十八卷,清嘉慶十五年(1810)刊、二十二年(1817)增補本,文廟舞佾圖在是書秩祀志中[17]。《文廟樂舞全譜》,孔繼汾輯,清乾隆三十年(1765)刻后印本[18]。前者成書時間約晚于后者半個世紀擺佈,但兩者關系并非簡單繼承。前者著錄文廟舞佾圖有舞器,而后者并無此。在舞式方面,前者采用的規則是一個舞式用一幅圖標示,并在舞生擺佈以文字注釋動作;后者構圖則是一個舞式用兩幅從分歧視角觀察的圖標示,而文字注釋則位于兩個舞生圖之間。以上分別擇選了晚明、清初期、清中期三個時段里兩兩對應的方志、禮制樂舞型書中著錄的文廟舞佾圖,通過舞生、舞衣、舞器、舞容、動勢、舞式等細節構成的比較,可見兩者有著錯綜復雜的關系。這種關系有能夠體現為方志中舞佾圖來源自禮制樂舞型書,兩者在文字表述、繪制順序、構圖方法上都驚人類似;也有能夠體現為方志中舞佾圖獨立于禮制樂舞型書,兩者差異可以很不難捕獲,出現這種情況的緣由是方志層累性形成的,時間上稍后纂修的方志年夜多參考了之前的方志。由此,年夜致可以推知方志中舞佾圖,其初始源頭是禮制樂舞型書,除此之外,后修方志往往直接襲用了前修方志中的舞佾圖,生長出了更多能夠性。

圖5《泮宮禮樂疏》卷八舞佾圖部分

圖6《(康熙)山東通志》卷三十舞佾圖后十二式

圖7《圣門禮樂統》卷二十三舞佾圖后八式

三、關系論:樂歌舞三者合一的再思慮

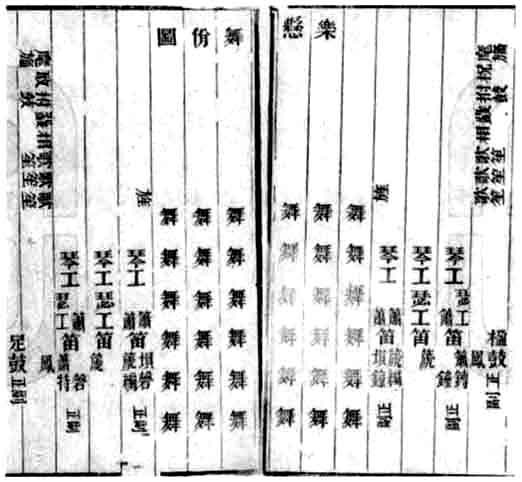

對樂、歌、舞關系的思慮,多起始于《禮記·樂記》“詩,言其志也。歌,詠其聲也。舞,動其容也。三者本于心,然后樂器從之”[19]的基礎論述。文廟舞佾圖亦觸及到樂、歌、舞三主要素,是觀照三者的又一樣本。清代文廟舞佾圖用樂為中和韶樂,順治十三年(1656)時分迎神咸平之曲、初獻寧平之曲、亞獻安平之曲、終獻景平之曲、徹饌咸平之曲、送神咸平之曲,乾隆七年(1742)時,雖曲名有所改變,但都保存了“六章六奏”的基礎框架。用歌是首句為“予懷明德”的四言詩,共二十四句九十六字,詩意直白通透。用舞為六佾,六行六列,共三十六舞生,只在初獻、亞獻、終獻三個階段配文德之舞。祭孔樂舞中樂、歌、舞三者的來源,王明星歸納綜合成“樂源《韶》,舞因《夏》,詩隋牛蔡”[20],即來自虞舜《年夜韶》樂,夏禹《年夜夏》舞,隋朝牛弘、蔡徵合制歌詩。下文以《(同治)德陽縣志》卷十六中文廟舞佾圖[21]為例具體闡述樂、歌、舞三者復雜關系。

先看《(同治)德陽縣志》中關涉到祭孔樂舞的組成部門,有樂懸舞佾圖(見圖8)、舞譜說、文廟舞佾圖等。幾乎每部門都會牽涉樂、歌、舞,擇選舞佾圖第二成前兩句“包養站長式禮莫愆,升堂再獻”予以包養ptt說明。這兩句是麾生吟誦屬于歌的部門,配樂為安平之曲,對應舞式順次為:正面身微蹲,兩手并,羽籥植;內向,內足虛立,籥斜倚膝,羽植;等等。誦歌、配曲、舞式各分部逐一對應,契合無間。分歧于《(同治)德陽縣志》中舞佾圖對樂、歌、舞三者合一關系的詳細呈現,有的方志則僅表現出概貌,如《(同治)上饒縣志》卷七[22]中僅有舞頌圖呈現出三者關系,再如《(同治)六安州志》卷十四[23](見圖9)中則采用圖譜、字譜彼此朋分的方法提醒三者關系。無論是以何種狀貌呈現,都可明白地發現方志文廟舞佾圖中樂、歌、舞三者合一的關系。跳舞在這種契合無間的關聯中,以眾多舞生盛裝展現繁復優雅且氣勢恢宏的舞姿,飾演了連接起遠方的祭奠對象孔子與近處普羅人間眾生的腳色,在樂、歌、舞三者中,發揮了極其主要的感化。

圖8《(同治)德陽縣志》卷十六樂懸舞佾圖

圖9《(同治)六安州志》卷十四舞佾圖部分

以上是通過細讀方志文廟舞佾圖來論述樂、歌、舞三者關系,其實,在形而上層面,前人對此亦多有闡述,尤以李之藻《樂舞疏》最具代表。“《呂覽》陰康氏之始陰多滯伏,平易近氣郁閼,故作舞以宣導之。后世圣人因此用之乎樂,配之以五聲八音,以享以祀。《樂記》曰:‘詩,言其志也。歌,詠其聲也。舞,動其容也。’蓋聲可以聽而知,容躲于心,難以貌睹,圣人假干戚羽旄以表其容,發揚蹈厲以見其意,盡筋骸之力以要鐘鼓拊會之節,然后聲容選和而樂備焉。”[15]263在這個敘述邏輯里,將跳舞溯源至神話時代的陰康氏,而其產生緣由則是為了療治生長于潮濕環境的人們,突顯舞的實用性。在添加五聲八音等元素后,樂舞便具有了祭奠效能,這著眼于產生與效能的闡述,可見舞與樂的結合過程。而《樂記》里的論述則更深入,詩言志、歌詠聲、舞動容,三者似乎在各自軌道下行進,但筆鋒一轉,聽聲可以知歌,但若想達到觀舞知容目標,必須要輔助以干戚、羽旄等內在舞器,這樣便有了武舞、文舞。無論是《呂覽》,還是《樂記》,通過層層演繹,推導出的結論都是詩、歌、舞三者緊密一體,才幹實現樂的後果。在方志文廟舞佾圖中亦存在此種狀況,只不過對應下來的是樂、歌、舞三者合一,樂指中和韶樂,歌指首句為“予懷明德”的四言詩,舞指六佾文德之舞,只要三者契合無間,才幹達到祭孔禮制活動的要義。

四、意義論:處所禮樂文明的主要關節

談論文廟舞佾圖與處所禮樂文明的關系,需尋找到溝通兩者的經絡地點,這無外乎分從對象的兩極考慮。文廟舞佾圖是以圖像方法記錄丁祭奠孔儀式跳舞過程,分歧于其它圖譜,祭奠對象孔子在禮樂文明中的至窪地位賦予了其獨特內涵。而在舞佾圖構成要件上,包含舞生、舞衣、舞器、舞容、動勢、舞式,雖采用紛繁分歧的表意方法,卻分歧趨向于在每年春、秋兩季的儀式活動中展演禮樂文明的精義。對象的另一極方志也有特別性,作為處所仕宦組織包養sd一府一縣讀書人修纂的史書,具有濃厚處所顏色,不僅是匯聚處所風俗資料的寶庫,更可借此觀照清帝國的上、下層權要或文明體系流動狀況。為此,分別擇選《(乾隆)嘉禾縣志》、《(同治)安化縣志》、《(同治)益陽縣志》三部志書中文廟舞佾圖,通過祭奠對象、表意方法、存放文獻三個角度切進,探討三處方志文廟舞佾圖在推揚處所禮樂文明上的功能。

古今祭奠都會先行確立對象,以泥像、雕鏤、繪圖等方法在廟宇、道觀、書冊中呈現。這種化奧妙抽象義理為具象可觀可感的立體或立體圖像,使得祭奠有了可供訴說的對象,通過一系列儀式,便可和祭奠對象及其所象征的豐富內涵對話,如關帝廟中必定不會缺乏關羽泥像,跪拜其下的信眾通過特定的肢體動作及語言表達,尋求與武圣關公的溝通,并最終渴盼踐行忠義圣德,祭孔儀式中的舞佾亦不破例。文廟舞佾祭奠對象是孔子,而其平生言行及傳世著作所尋求的暴政禮管理想,被敬慕其人、追隨其后的士子不斷強化,直至成為中華傳統儒釋道文明鼎足而三中最主要的一足。尤需留意的是,當愛崇孔子的儒家文明成為士子修身之門,甚至成為居上位者的治國之術,對孔子的祭奠禮包養一個月價錢節也在一個步驟步進步,而其最包養一個月終指向的是孔子抽像所象征著的禮樂文明。在《(乾隆)嘉禾縣志》卷十[24](見圖10)中著錄的文廟舞佾圖,不僅繪制出舞生展演九十六字舞式時的生動可視形態,還以配文情勢詳細解釋了每個動作要領。這樣台灣包養網一份巨細無遺的舞佾圖在湖南南部出現,信任與乾隆年間頒布文廟祭奠定制及鼎力奉行禮樂文明不無關系。

圖10《(乾隆)嘉禾縣志》卷十舞佾圖部分

確立了祭奠對象后,還需考慮采用何種方法和其溝通,與人與人之間以語言、姿勢交談類似,祭奠活動即是人與已經虛化了的對象間的對話方法。參照上古時期巫覡特征,包含他們迥異于凡人的衣著裝扮,喊叫著繞舌怪異的語言,裝備著千形萬狀的禮器,只要這般,在其潛意識或有興趣建構的認知視野里才幹達到與神怪身處統一世界,祭孔活動也存在同樣的現象。孔子是已逝往百千年的圣人,而其所象征著的禮樂文明又非可觸摸的實體,是以必須通過必定的儀式,才幹心摹手追。以組成文廟舞佾圖基礎形制的舞生、舞衣、舞器、舞容、動勢、舞式等要件來看,這些即是儀式的主要組成部門,每個細部在祭孔活動中都飾演必定腳色,而這些腳色的組合,呈現為神圣包養網比較性儀式,即是為了彰顯孔子所代表的禮樂文明。若以造字“六書”類比,文廟舞佾圖形制的六個基礎要件便有包養甜心同樣包養留言板的表意效能。《(同治)安化縣志》卷首[25](見圖11)中文廟舞佾圖便有良多方面體現著這種表意,如九十六字舞式釋文中“微拱”“身俯”“微蹲”等詞匯在在皆是,而這些動作都連接著禮樂文明,恰是通過舞生演繹這些動作,發揮著舞式表意感化,才幹達包養違法到推尊禮樂文明的目標。

存放文獻類別分歧,對統一對象的探討也會存在差別,存錄于方志中的文廟舞佾圖,會因其附著文獻的獨特徵質而生發出多樣意義。文廟舞佾圖在方志中普通位于學校志或禮儀志中,顧名思義,將其放置在這兩個部門中,有著很強的實用目標,強調其在處所教導及禮制活動中的主要位置。方志作為處所性官修史書,普通由知府、知縣掛名修纂,這無疑有風向標指向,而著錄此中的文廟舞佾圖又是包養一個月價錢對祭孔儀式的圖譜呈現,祭孔宣揚著禮樂文明,這樣便串聯起兩者的主要關系。《(同治)益陽縣志》卷九[26](見圖12)中著錄的文廟舞佾圖便通過方志這一文獻載體,推動著益陽的禮樂文明。概言之,方志中文廟舞佾圖,無論舞衣舞器、廟宇泥像,還是祭孔儀式、禮樂軌制,都在必定水平上明示著以忠孝仁義、德治暴政為代表的傳統中華禮樂文明精力。

圖11《(同治)安化縣志》卷首舞佾圖部分

圖12《(同治)益陽縣志》卷九舞佾圖部分

有清一代,歷時近兩百七十年,邊境幅員遼闊,保存后世的方志數以千計,而這一部部方志中更是隱躲著無限寶躲。系統翻查近千種明清方志,終獲16套文廟舞佾圖,以此為觀察窗口,歸納其基礎構成形制,在與禮制樂舞型書的比較中找尋源頭,探討樂歌舞三位一體的錯綜關系,考核其在構建處所禮樂文明中的感化。對清代方志文廟舞佾圖的形制、源流、關系、意義的多層面討論,安身點與回歸處均是舞佾圖,換言之,便是將文廟舞佾圖放置回具體歷史語境中,探討其天生、演變、互動及感化過程。藉此,可見清代方志文廟舞佾圖的本身獨特徵及其歷包養app史位置,其價值體現在現代跳舞、樂舞關系、禮儀軌制、處所文明等多個方面,而對其文獻調查及初步理論研討在學術史及現實應用上都不無裨益。

原文參考文獻:

[1]王克芬.中國跳舞發展史[M].上海:上海國民出書社,2003:284、323.

[2包養故事]張行言.圣門禮樂統[M]//四庫全書存目叢書:史部第272冊.濟南:齊魯書社,1996.

[3]張培仁,等修;李元度,纂.(同治)平江縣志包養妹[M]//中國處所志集成:湖南府縣志輯8.南京:江蘇古籍出書社,2002:452-464.

[4]倪昌燮,等修;施崇禮,等纂.(光緒)吳橋縣志[M]//中國方志叢書:華北處所第二二四號.臺北:成文出書社,1969:362-372.

[5]朱載堉.律呂精義[M].馮文慈,點注.北京:國民音樂出書社,1998:1137-1138.

[6]吳兆熙,等修;張先掄,等纂.(光緒)善化縣志[M]//中國處所志集成:湖南府縣志輯5.南京:江蘇古籍出書社,2002:216.

[7]呂正音,修;歐陽正煥,纂.(乾隆)湘潭縣志[M]//中國處所志集成:湖南府縣志輯12.南京:江蘇古籍出書社,2002:114.

[8]楊天宇.周禮譯注[M].上海:上海古籍出書社,2004:349.

[9]許慎.說文解字[M].徐鉉,校定.北京:中華書局,1998.

[10]王滌心,修;郭程先,纂.(咸豐)平山縣志[M]//中國處所志集成:河北府縣志輯10.上海:上海書店,2006:113-114.

[11]賴昌期,修;張彬、沈晉祥,纂.(光緒)平定州志[M]//中國處所志集成:山西府縣志輯21.南京:鳳凰出書社,2005:133-134.

[12]伍煒,修;王見川,纂;福建省處所志編纂委員會,收拾.(乾隆)永定縣志[M].廈門:廈門年夜學出書社,2012:271.

[13]余保純,等修;黃其勤,纂.(道光)直隸南雄州志[M]//中國方志叢書:第六十號.臺北:成文出書社,1967:243-249.

[14]劉文征.滇志[M].古永繼,校點;王云、尤中,審訂.昆明:云南教導出書社,1991.

[15]李之藻.泮宮禮樂疏[M]//文淵閣四庫全書:第651冊.臺北:臺灣商務印書館,1986.

[16]趙祥星,修;錢江,等纂.(康熙)山東通志[M]//中國處所志集成:省志輯·山東.南京:鳳凰出書社,2010:464-468.

[17]趙文在,等修;易文基,等纂.(嘉慶)長沙縣志[M]//中國方志叢書:華中處所第三逐一號.臺北:成文出書社,1976:1017-1040.

[18]孔繼汾.文廟樂舞全譜[M].清乾隆三十年(1765)刻后印本.早稻田年夜學圖書館躲.

[19]孫希旦.禮記集解[M].沈嘯寰、王星賢,點校.北京:中華書局,1989:1006.

[20]王明星.祭孔樂舞研討[J].跳舞藝術.北京:文明藝術出書社,1989(3):18.

[21]何慶恩,修;劉宸楓、田正訓纂.(同治)德陽縣志[M].清同治十三年(1874)刻本.國家圖書館躲.

[22]王恩溥、刑德裕,修;李樹藩,等纂.(同治)上饒縣志[M]//中國處所志集成:江西府縣志輯22.南京:江蘇古籍出書社,1996:130-142.

[23]李蔚、王峻,修;吳康霖,等纂.(同治)六安州志[M]//中國處所志集成:安徽府縣志輯18.南京:江蘇古籍出書社,1998:211-225.

[24]高峻成,等修;李光甲,等纂.(乾隆)嘉禾縣志(二)[M]//中國方志叢書:華中處所第逐一四七號.臺北:成文出書社,2014:465-488.

[25]邱育泉,修;何才煥,纂.(同治)安化縣志[M]//中國處所志集成:湖南府縣志輯86.南京:江蘇古籍出書社,2002:92-98.

責任編輯:近復

@font-face{font-family:”Times New Roman”;}@font-face{font-family:”宋體”;}@font-face{font-family:”Calibri”;}p.MsoNormal{mso-style-name:註釋;mso-style-parent:””;margin:0pt;margin-bottom:.0001pt;mso-pagination:none;text-align:justify;text-justify:inter-ideograph;font-family:Calibri;mso-fareast-font-family:宋體;mso-bidi-font-family:’Times New Roman’;font-size:10.5000pt;mso-font-kerning:1.0000pt;}span.m包養sdsoIns{mso-style-type:export-only;mso-style-name:””;text-decoration:underline;text-underline:single;color:blue;}span.msoDel{mso-style-type:export-only;mso-style-name:””;text-decoration:line-through;color:red;}@pag包養網推薦e{mso-page-border-surround-header:no;mso-page-border-surround-footer:no;}@page Section0{margin-top:72.0000pt;margin-bottom:72.0000pt;margin-left:90.0000pt;margin-right:90.0000pt;size:595.3000pt 841.9000pt;layout-grid:15.6000pt;}div.Section0{page:Section0;}